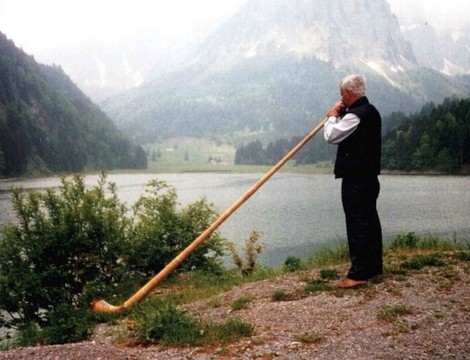

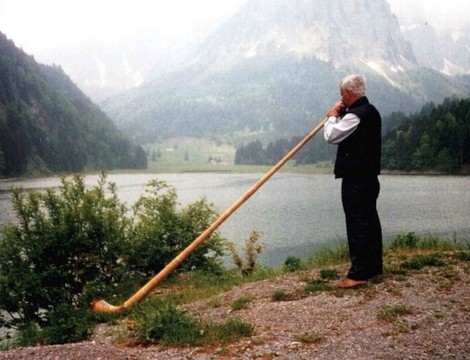

「さがの『木づかい塾』」(佐賀県主催)に出品された、佐賀産木材を使ったアルペンホルンです。

日本の林業は長年に渡って里山を守ってきました。

里山は自然と人工が調和した、理想的姿です。

しかし、林業は第一次産業の中で一番衰退が激しく、里山を管理する人が居なくなり荒れ放題です。

環境やエコが叫ばれる昨今、里山の復活は重要な取り組みだと思います。

【アルペンホルン】 アルペンホルンより

アルプホルン(Alphorn)またはアルペンホルン(Alpenhorn)は、金管楽器の一種で、木製

円錐管にカップ状のマウスピースを付けて演奏する。スイスなどの山地の住民によって用いら

れる。

◎佐賀新聞(2008/03/16)

県産材木工品やアルペンホルンを展示

吉野ケ里歴史公園(神埼市郡)で開催中の「花とみどりの市」で15日、県産木材の利用を呼びかける「さがの『木づかい塾』」(県主催)が始まった。木の文化や環境保全に森林が果たす役割を紹介している。

県産材の需要拡大と森林環境の維持などを目指す「県産木材利用推進プロジェクト」の一環で、原木から木材に加工されるまでの過程や、森林の役割などをパネルで説明。県産材を利用した学習机や盆などの木工品や、長さ約4メートルの木製アルペンホルンも展示している。いす作りの体験コーナーもあり、親子連れなどが、くぎ打ちに苦労しながらいすを組み立てていた。

嬉野市の木原隆太君(大草野小5年)は「ホルンは音を出すのが難しかった。木がいろいろなものに加工されると知ってびっくり」と話した。「木づかい塾」は20日まで。

【写真】木製のアルペンホルンを吹く来場者=吉野ケ里歴史公園

日記/一般| その他|

日記/一般| その他|